我们留给城市的印迹

新闻本易碎,名篇永流传。2012年5月1日,鑫报将迎来创刊十周年的纪念日,在十周岁生日这一天,以什么样的方式回望十年间的起伏与跌宕?以什么样的理念启迪未来的创新与发展?我们不断追问我们存在的价值,报纸的影响力报纸核心价值的体现,那么,这十年我们影响了谁?我们梳理了十年间不同时期、不同体裁的30件新闻作品,采访当时的主创人员,回放报道完成的过程,以及报道最终目的和最终的结果,以此对我们生活的城市,我们的读者还有我们自己做一个交代。为纪念也为重新开始。

2002年5月1日,在中国加入WTO之时,一份全新的报纸——鑫报诞生了,这一天它的试刊号,迈着轻盈的脚步,带着墨香在晨曦中走进了市民的生活。

过去的十年,是经济社会急剧转型,城市化风起云涌,媒体变革风疾浪劲,新老媒体交错相融的不凡十年。3650个日日夜夜,我们经历了不解、嘲讽,也经历了赞许和激励。一群年轻的记者编辑始终坚守信仰,使鑫报与城市共同发展和成长。

我们梳理的十年30件新闻作品,是鑫报的年轮和纹理。从30件新闻作品中,我们看到了兰州发展变迁的足迹;从30件新闻作品中,我们读出了鑫报与这个城市难以割舍的情结。

“鑫报的年轻人们,已经为我们勾画出了兰州未来的美好远景。”——曾任兰州市副市长的马琦明曾这样评价鑫报。的确,回首十年的历程,鑫报所踏出的每一个足迹,都与兰州息息相关。南河道、水车园、引大入秦、兰渝铁路、风险投资、三滩开发、百日拉网、天价墓地、脏油报道……十年中,通过这些众多以我为主、超大规模、关注城市发展的策划报道,为城市的决策者尽可能准确地提供有价值的参考。“鑫报是我每天都要去翻看的报纸”——兰州新区管工委书记杨志武这样看待自己与鑫报的关系。

优秀的新闻作品之所以流传不朽,因为它真实地记录了一个时代的潮流和趋势,反映了报人对时代的敏锐感悟与洞察;优秀的新闻作品之所以经久不衰,因为它及时地回应了民众的呼声与诉求,体现了党和新闻工作者对民生的关注和体恤。

我们选取过去十年中刊发的30篇有影响力的报道,采访当时的主创人员,制作30篇报道之外的故事,告诉你鑫报十年磨剑的艰辛和快乐。

一张十岁的报纸,没有理由大肆庆祝自己的生日。呈现于读者诸君面前的这30篇新闻作品的回放,是我们对过去十年报道的节选与回顾,也是我们对“理性、建设性”这一办报宗旨的自我检省。

即日起我们用这种方式铭记我们的历史。

新闻档案之一

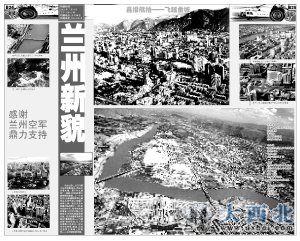

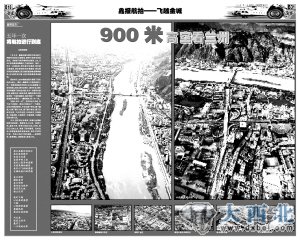

航拍:为历史留下厚重资料

2003年7月8月,鑫报在丽日晴空中举办的兰州新世纪首次大型航拍,取得了前所未有的成功。当航拍飞机呼啸着穿过城市上空,从900米的高度俯瞰整个兰州盆地时,我们一次又一次感动着:我们被天空感动,我们被大地感动,我们被城市的壮丽感动,我们被市民的热情感动,我们被机组的敬业精神感动,也为我们自己重上蓝天的执着追求而感动。

刊发日期:2003年7月至8月

记 者:延风 马燕山 李明三 郗建农

编 辑:达敏 郭威

还记得2011兰州国际马拉松赛的航拍吗?镜头里的兰州大河东去,绿树成荫,呈现出一座现代城市的壮丽、雄浑,也让人们看到了兰州城市建设日新月异的巨变,很多人在电视机前惊讶得不敢相信这就是兰州。很多生活在外地的兰州人纷纷打电话和在微博留言:“看到家乡这样美,真为兰州自豪。”浏览镜头里的美景,对鑫报而言更有一番别样的感受。

鑫报创刊一周年时,在探讨今后的办报方向时,鑫报编辑部提出了“完全城市化的报纸”这一新概念,并确定鑫报的办报宗旨。在一次内部研讨会上,鑫报社长杨重琦提出:“如何把一份完全城市化的报纸体现在实处,把这一理念灌输给广大读者,鑫报必须有所动作。我们要做个策划,通过航拍,把鑫报推进到城市化的前沿地带。”

2003年7月8日,新世纪新兰州第一次航拍完成。当天,兰州万里晴空,碧空如洗。下午3时,兰空的一架直升飞机在某机场腾空而起,由鑫报发起,天庆集团、金海湾房地产公司协助的新世纪新兰州首次大型航拍正式开始。天空中,直升飞机的螺旋桨在高速地转动着,从茫茫山野间飞向城市、飞向兰州。

参加本次航拍的除鑫报社长杨重琦、时任本报副总编的马燕山及副总编、著名摄影家延风及本报摄影部主任郗建农以外,天庆集团总裁韩庆也应邀登上了飞机一起参加了拍摄。同时,还有兰州资深摄影师刘书培,共计6人。

作为新世纪兰州城第一次航拍,得到了省政府、兰州军区、空军驻兰部队的大力支持。他们认为,进入新世纪,兰州的城市建设可以说一日千里:高速公路、大立交桥、广场、绿地、高楼大厦,还有成片成片的开发小区,城市面貌每天都在改变着。因此,用航拍的方式更能表达兰州的活力与美丽,更能提高兰州人的自豪感和自信心。正如鑫报此次航拍兰州,旨在从一个全新的角度,记录历史的瞬间,见证兰州的成长。

跨越南北、穿越黄河,使我们感到了城市发展的美好未来,此时此景,仿佛是我们在飞越香港的维多利亚海湾,都市的力量就是兰州的力量,桥的力量就是兰州未来的力量,而小西湖公园和陆军总院的湖泊,绿水荡漾,碧波粼粼,使人感觉仿佛飞越在江南。而在绿色的七里河体育场里,可以看到踢足球的人们在跑动,他们是城市的动感部分。西站座座新楼拔地而起,使人有置身西站而不识西站的感觉。

空中的风,吹得我们满面的喜悦和幸福,鑫报社长杨重琦的鞋带也被吹散了,脚也吹僵了,但他幸福着,他为拍摄而幸福着,他为拍摄而感动着,他为拍摄而拍摄着。他两腿伸在直升飞机门外,怀着无限的激情和冲动在奋力拍摄着,几十分钟内便用了十几卷胶卷,在咔嚓咔嚓的声音中记录的是兰州近几年迅速崛起的楼盘、迅速发展的脚步,记录的是兰州人不屈的奋斗精神,记录的是黄河明珠的兰州美景。而延风和郗建农几乎是站在舱边进行拍摄,无数的美景令他们陶醉得忘了按快门。当飞机在天庆花园和天庆嘉园上空盘旋时,天庆集团总裁韩庆一下子激动起来,只嫌鑫报社长杨重琦的胶卷装得太慢,一次次催他快些拍,快些拍。

我们感叹:兰州,你给我们的不仅仅是美丽的画面、壮美的发展、美好的未来,更给予我们人生的启迪。韩庆说,航拍给我的启迪是无限的空间与无限的事业,黄河是最壮观的,我的榜样是黄河。鑫报社长杨重琦说,站在天空,我一览无余。

我们从天上拍,你从地上拍。那天除了鑫报在空中航拍的3名记者外,鑫报还派出了马朋艺、施梓庆、徐晓君等3名摄影记者在地面拍摄,真正做到了全方位立体看兰州。

翌日起,鑫报连续两个月推出航拍特刊高空视角,4000多张照片真实记录了兰州近年来的巨大变化,为读者奉献了绝对独家的“空中新闻”,这在兰州本地媒体是前所未有的。深夜时分,当一张张照片摆在我们的办公桌上,面对一张张来之不易的精美之作,一张张珍贵历史“资料”,这太多的厚重,太多的惊喜,反而让我们沉默了。相对无言,我们分明感到了肩头担子的分量。作为一份城市化的日报,就要对这个城市负责,鑫报有责任记录城市每一个前进的脚步,给历史留下一个清清楚楚的本来面目。这份沉甸甸的收获,不仅属于我们,属于鑫报,它属于整个兰州,整个城市,属于生活在这里、工作在这里,日出而作,日落而息,为她放歌,为她悲吟,为她倾倒,为她疯狂的全体人民。

7月10日起,一组组《看城关一片繁荣》、《鸟瞰七里河》、《绿色安宁》、《兰州新貌》、《希望西固》为主题系列的照片跃然纸上。

7月15日,央视著名主持人王小丫感叹道:鑫报航拍照片,就是一部新世纪兰州的纪录片!这对一个城市的建设和发展是难得的一份珍贵资料。从鑫报航拍照片看,兰州是一座非常美丽的现代化大都市。而这组照片,她是在前来兰州的航班上看到的。

8月23日,鑫报航拍图片展公开展出。

鑫报的航拍,让越来越多的人看到兰州城市建设有了长足的发展。兰州市高层建筑相对集中,有一点小香港的味道。但兰州城市建设中也存在许多突出问题,应引起政府部门高度关注。兰州市人大常委会原副主任胡洪章说,鑫报的航拍真让人大开眼界,让人用最壮观的视角感受到了兰州的真实面貌,鑫报航拍为城建提供了有益参考。原甘肃省副省长、甘肃省人大常委会副主任李屺阳说,看鑫报航拍十分欣喜。总的来说兰州变得更加宏伟而美丽,鸟瞰中的新兰州,是响应党中央号召,改革开放大西北的丰硕成果,是亚欧大陆桥中的一颗耀眼的明珠。

鑫报社长杨重琦说,兰州城市规模的扩大取决于对兰州盆地的再认识,再利用。这才是鑫报组织这次航拍的缘由之一。这次航拍是为了记录兰州盆地的地形地貌、城市规模,为专家学者、领导和公民们提供实景式资料,研究兰州盆地未来的城市发展问题。为认识兰州盆地,加快兰州城市化的进程做一点微薄的贡献。

新闻档案之二

非典:一个何等恐怖的怪物,一个形容不出的幽灵,没有比这更无情、更无法对待的东西,无踪无影无孔不入,你可 以诱骗一头狮子、捕杀一条毒蛇,软化一头野牛,对它却没有办法,你能目睹洪水的来临,你能感觉狂风的袭击,可是,你对它却——即使杀你时也感觉不到它的存 在;它虽然看不见却仿佛也有眼睛,在窥探着如何袭击一座城市。

卫城:一场危机的深度思考

非典:一个何等恐怖的怪物,一个形容不出的幽灵,没有比这更无情、更无法对待的东西,无踪无影无孔不入,你可 以诱骗一头狮子、捕杀一条毒蛇,软化一头野牛,对它却没有办法,你能目睹洪水的来临,你能感觉狂风的袭击,可是,你对它却——即使杀你时也感觉不到它的存 在;它虽然看不见却仿佛也有眼睛,在窥探着如何袭击一座城市。

那是2003年4月19日,一个惊人的消息不胫而走:甘肃发现第一例非典。

尽管我们措手不及,但我们别无选择:为城,围城,卫城!

在肆虐的非典前,恰如唐代边塞诗人岑参所写的“人烟绝墟落,鬼火依城池”的危难关头,我们的省市领导,我们的百姓大众,同仇敌忾,上下一心,用心魄、用行动保卫了我们共同生活的城市家园。

刊发日期:2003年5月20日

记者:采访组

编辑:郭威 霍晓东 黄■

责任编辑 肖文 美编 刘蔺萱 校对 刘闻

守城之部署

2003年,非典这场突如其来的灾害是对我们整个民族的一次严峻的考验。在这场考验面前,整个民族所表现出来的凝聚力、责任感和昂扬的精神状态,是我们 感到欣慰和引以为自豪的——因为,为了这座城市的美丽与健康,为了她的今天与未来,我们同人类历史上罕见的病魔——非典,经历了旷日持久的厮拼,并在艰苦 惨烈的卫城之战中,取得了决定性的胜利。

当然,在与“非典”殊死搏斗的战役中,有冲锋在前的医务工作者,有正在锁定病毒寻找解药的科研人员,更有许许多多的“战地记者”,在这个没有硝烟的战场最前沿,为市民发回第一时间第一地点的报道。

鑫报不仅派出多路记者及时、准确地为市民提供最关切、最实用的信息,同时,为了记录下这一段不能被国人和世界遗忘的历史,弘扬中华民族众志成城的伟大精 神,决定推出《兰州30天卫城战特刊》,并成立了以社长杨重琦为组长,各位副总编辑为副组长,15名采访部门记者为成员的采访报道团队。

经过对前期各项工作的充分准备和调查研究,采访组对此进行了谋篇布局——特刊分为《抗非遭遇战》、《抗非统帅部》、《抗非狙击战》、《抗非街巷战》、《抗非血刃战》《抗非阵地战》以及《视觉:见证非常时刻》、《非典时代的十大反思》八个篇章。

守城之行动

至此,采访行动立即拉开帷幕!

蔡天鹏

主动请缨成为“战地记者”

当时,作为跑政府口的记者,在非典与恐怖降临的时刻,蔡天鹏主动请缨加入到“战地记者”的行列。

蔡天鹏还深刻地记得第一次参加省政府新闻办“非典”疫情发布会时的情景:“偌大的会场上近百名记者,只有一位记者戴了口罩。当时大家觉得这位记者真是有点‘另类’,好像不至于这样防护。可是现在回头看看,记者在那时候都没有充分注意到疾病传染的严重性。”

与此同时,他还专访了时任兰州市市长、市非典防治工作领导小组组长的张志银。

“那些天,我参加了全市防治非典型肺炎联合工作小组会议,并采访了张志银,他疲倦的面容,坦诚、开放的态度和举止,为人民的身体健康和生命安全忧心如焚 的神情,让我感动。在突发疫情面前,甘肃省及兰州市各级领导和广大干部群众万众一心、众志成诚,‘把方便留给别人,把困难留给自己;把安全留给别人,把危 险留给自己;把幸福留给别人,把痛苦留给自己’的行动,让我感动。 ”蔡天鹏说道:作为一名参加非典报道的记者,他也常常为身边同事的敬业、忘我精神感动。那段时间,他们奋战在一线,没日没夜地采访、写作,满面倦容,一身 疲惫。但一有“非典”采访任务,又精神十足地开拔出去,没有人计较自己的得失。

剡卉

常常因感动而泪水充盈

剡卉是负责采写《抗非街巷战》、《抗非血刃战》、《抗非阵地战》三个篇章其中部分稿件的女记者,当时,关于“非典”的报道已经成了她每日工作的全部内容。仅联系采访和回答读者咨询,有时一天就要接上百个电话。

同时,她也成为除去医生和护士之外天天到医院“上班”的人。老去医院采访的结果就是经常有机会和病毒碰面。

剡卉对和“非典”病毒近距离接触印象很深:那是在一线的医护人员与记者的见面会上。由于连日来夜以继日照顾病人,医生和护士们体力消耗巨大,说话没什么底气,为了听清楚采访对象的话,剡卉和医生、护士们越凑越近,最后连医生都不得不提醒,记者靠得太近会非常危险。

当然,随着采访的深入,她一方面了解了病毒的可怕,另一方面更加见识到了科学的力量和医护人员的英勇无畏。当一名医务工作者像聊家常一样告诉她在“非典”病房里的日日夜夜时露出孩子般的微笑,可怕的“非典”就再也不是不可战胜的了。

深入的采访,最终令她成功采写了《决战非典的白衣天使》、《社区有了消息树》等稿件。

她还告诉记者:“那些日子,我常常眼含泪水,常常因感动而泪水充盈。而每一次感动都会凝聚起一种力量,在心中升腾并化为行动。我知道,这几天被这些崇高 或者平凡事迹感动的人很多很多。中华民族从来就有危急时刻,万众一心共渡难关的传统。我相信,更多的人有了这种感动并将感动化为行动,我们定会战胜“非 典”病魔。同时,我为我的亲人对我的关怀感动,并常常因感动而泪水充盈。与同事们一样,那些天,我经常因“非典”报道工作到半夜才回家。父母为支持我的工 作,从外地赶到兰州,帮我做家务后勤。夜里无论我回家多晚,家里的灯总是亮着,总有可口的饭菜在桌上摆着。父母不善言辞,但从他们的眼神和举止中,我知道 他们在为我担心,又在默默支持我的工作。”

摄影记者

和白衣天使“零距离”

承担特刊摄影任务的郗建农记者说:“说真的,当我被确定为参加此次采访的成员时,一种超越生死、超越胜负的自豪感油然泛上心头。”

当年40岁的他,对新闻事业充满着激情,从4月19日甘肃发现第一例非典到5月20日,他一直和年轻人一起深入到医院、街道等最危险的一线奋战。

“在工作中,作为新闻工作‘老前辈’的他以身作则,冲锋在前,严格要求每一名参与采访报道的记者。当过军人的他总是对我们说‘平时多流汗,战时少流血’。在生活上,他关心每一名并肩战斗的兄弟,鼓励我们始终保持着旺盛的战斗力。”同样担负摄影任务的王健岗告诉记者。

贴身拍照对摄影记者来说是“家常饭”。为了第一时间发回报道,这样的采访每天都在进行。

“当然,这种事情,事前想想,会害怕,事后想想,也会害怕,但真正到了那里,就不会害怕了,因为那么多的医务人员在那里,我们记者去拍摄,也就呆一会儿,可人家医生天天在那儿。他说,到了那时候,你就会觉得,不应该去想如何保护自己了。”郗建农说道。

说起在医院里和执行抗非任务的白衣天使“零距离”接触,郗建农表示,这一幕已经刻在他的生命里。

那天清早,他还没有来得及吃早饭就赶到了医院。在穿上隔离服并把脸部包裹得密不透风之后,他被允许在医生办公室外拍照。可是,隔着小玻璃窗拍照的效果不太好,于是他请求进入一名曾和疑似病人接触过的医生的办公室。最后,他近距离和这名医生进行交流,完成了拍摄。

郗建农说:“完成拍摄出了医院,我觉得自己都快饿晕了。可是又因为恐惧不敢在附近吃东西。于是我饿着肚子步行了3站路才找地方放心地吃了一顿早点。不过,想想奋斗在最前线的医务人员,我真是对自己的胆怯感到惭愧。也许,我这名‘战地记者’做得还远远不够……”

作为普通人,鑫报记者坦承着自己的恐惧,但是谁也没有退却。在接受采访时,这些记者们最爱说的一句话就是:这是我们的工作,是我们应该做的。

以上这几个故事,仅仅是当年鑫报在守城之战中的一个缩影。但不难看出,正是由于鑫报拥有敢于担当、兢兢业业、默默付出的编辑、记者以及指挥有方的领导团队,才聚集了许许多多震撼心灵、鼓舞人心的文章和照片,使得《兰州30天卫城战特刊》成功出版……

守城之反思

《兰州30天卫城战特刊》不仅反映了当时为了这座城市的美丽与健康,为了她的美好未来,我们同人类历史上罕见的病魔——非典,经历了旷日持久的厮拼,并在艰苦惨烈的卫城之战中,取得了决定性的胜利的事情。同时,也提出了一系列值得我们思考的问题。

非典是灾害,但非典同时也给我们整个国家和民族提供了一个契机,使我们能够在这个危难时刻,对许多问题作出思考。苏格拉底说,没有反省的人生是没有价值的人生。我们也同样可以这样说,一个不会反省的民族是没有希望的民族。反思会使我们更完善,更有信心,也更有力量。

鑫报社社长杨重琦先生曾在当时指出:在抗击非典的日子里,从无端的恐惧到非典病人擅自离开隔离区,从谣言蜂起到盲目抢购,表明当社会遇到危机挑战时,我们需要理性的公民意识和公民文化。

没有公民社会的发展和公民文化的建设,或许有“善政”不会有“善治”。而公民社会发展的前提,又在于国家对公民权利的充分保障和维护。在人民战争式的防 非斗争中,尽管非典数次侵临,在兰州之东和之西都发生了非典病例,可英雄的兰州人民就凭着对这方土地与这座城市的热爱,用扎扎实实的各种措施,严防死守, 终于将那无形的敌人拒之于兰州之外。兰州像一艘庞大的诺亚方舟,在浩瀚的汪洋中,驶向明天。

在抗击非典中我们取得了难能可贵的胜利就 是事实。兰州一城关爱,一城至诚,将在短时间内让我们的城市会有一个质的飞跃,它将促进全社会精神风貌的发展与经济发展同步。非典是危机,但也意味着机 遇,关键是要我们共同努力,以开放心态对待各种各样的事物,以发展的眼光去应对当前的问题。金振华 撰稿

鑫报航拍欣赏(2003年)

新闻档案之三

兰渝铁路:北起甘肃省兰州市枢纽兰州东站,经榆中县、渭源县、岷县、宕昌县、陇南市(武都区),然后向东经四川省的广元市(利州区)、苍溪县、阆中 市、南部县到南充市(顺庆区),在南充(高坪区)分线,一条经武胜县到重庆市,另一条经岳池县、广安市(广安区),在华蓥市高兴镇接入襄渝铁路到重庆市。 线路全长820公里,项目估算总投资774亿元,计划建设工期6年。2008年9月26日在兰州开工,预计2013年4月广元至重庆段先期开通,2014 年全线通车,通车后,从兰州到重庆只需要6.5小时。

兰渝行:千里丈量一条“动脉”

从孙中山先生1919年提出修建兰渝铁路至今百年,西部人民盼星星,盼月亮,盼来了兰渝铁路开工建设的消息。本报2005年3月14日、15日连续两 篇有关兴建兰州到重庆铁路的报道,引起了社会各界关注。2005年3月21日起,鑫报记者团沿着国道212线,行程3000多公里,走访兰渝铁路沿线永靖 县,岷县,宕昌县,武都地区,广元市以及苍溪县的乡情民意。

刊发日期:2005年3月——4月

记者:蔡天鹏 马 炜 徐晓君

编辑:马 斌 师月华 马国权

责任编辑 马国权 美编 刘蔺萱 校对 刘闻

百位老将军“上书”

1998年长江特大洪灾后,西南交通大学顾炎教授在陇南,看到当地煤炭资源很丰富,但因无铁路运输,仅靠汽车运煤,每吨运费高达300多元,使煤价翻 了几番。贫穷的老百姓无钱烧煤只得摇头叹息?人们迫于生计,只好砍树当柴烧。顾教授看到那一棵棵大树小树倒在刀斧下,伤心流泪。

长久的思考后,他从地处长江和黄河上游的兰渝铁路的环境意义入手,讲述了早日立项修建兰渝铁路的必要性和紧迫性:只有修建兰渝铁路,实现北煤南运,沿 线的燃料问题解决了,交通方便才能使矿山有序开采,才能彻底遏制对资源和环境的破坏,也才能还我青山,还我自然,保住长江,保住黄河。随后,顾教授的这篇 “兰渝铁路的环境意义和立项策略”科研报告,引起了多个部门及专家学者的关注。

为兰渝铁路立项奔走的还有很多人,这其中包括兰渝铁路协作会秘书长赵均国,10多年来,为了心中的“兰渝梦”他先后走访、联络了5000多人,徒步行走4000多公里。

这个时候,罗青长、傅崇碧、苏毅然、任荣、何政文、胥光义、王定国、杨国宇等兰渝沿线25个县的105位老将军、老同志,为兰渝铁路上马联名上书党中 央。 这些曾经为共和国建立和社会主义建设事业立下汗马功劳的老人中有共和国的将军,有国务院的部长,尽管有的已从原来的岗位上退了下来,但他们的声音有时会起 到至关重要的作用。

1998年5月,当105位老红军联名“致党中央、国务院恳请修建兰渝铁路函”递交到共和国总理朱镕基的手里时,引起了朱总理的高度重视。他当即在联 名书上作出重要批示:“请岚清、邦国、家宝、由瑞、志寰同志阅处。” 朱镕基总理指示:“兰渝铁路应该修,它像青藏铁路一样,政治意义大于经济意义。我管拿钱……”

一条消息

引出一个宏伟策划

2005年3月举行的十届全国人大三次会议上,甘肃省全国人大代表陆浩等再次提出了关于立项建设兰渝铁路的建议,得到了国家有关部委的高度重视。当年 3月13日下午,铁道部、甘肃省、四川省、重庆市领导就兰渝铁路建设问题举行会谈,并签署了《关于兰渝铁路建设的会议纪要》。

这次会谈透露出一个信息:兰渝铁路有望在2006年开工建设。 在获知这个信息后,当时的鑫报时政部记者蔡天鹏兴奋不已,他马上采访相关人士,并调阅了1995年以来关于兰渝铁路的相关资料,梳理综合。3月14日、 15日,鑫报在重要版面刊发了《兰渝铁路有望明年开工建设》、《兰渝铁路将助推甘肃经济》两篇文章。稿件刊发后,社会公众反应强烈。但是,鑫报总编辑杨重 琦却认为一二篇稿件还远不能深刻反映出兰渝沿线的全貌以及兰渝铁路对区域经济的重要意义,难以形成报道效果。

杨重琦突然萌生了一个想法:派记者实地走一走兰渝线。

当天确定了参加兰渝行的记者,除了蔡天鹏,还有刚入报社不久的马炜和摄影记者徐晓君。他们被要求当日回稿。每到一处,采访组要关注老百姓的呼声和渴求,也要深入了解地域资源和经济发展情况。

会上还决定,必须采访到兰渝沿线地区的政府官员和相应领域的专家,对兰渝铁路修建的意义,从根本上进行解析。

“坐火车是我这辈子梦想”

震撼记者

2005年3月21日,鑫报的三名记者驾车从兰州出发,沿兰渝铁路勘测线路进行实地采访。

当时刚进入鑫报担任摄影记者不久的“80后”青年徐晓君是其中的一员。年轻的他对于自己能参加如此大的一次“行动”,感到兴奋不已。而之后数十天采访路上的“艰难”是他所没有想到的。

“21日下午3时,天空中开始飘起雪花。我们驾车出了永靖县城,从七道梁开始向临洮县走,山路弯弯,连一个人也难以碰到,只看到一头头在路旁吃干草的 毛驴和一排排半山腰上的低矮土房。从永靖到临洮区区76公里的路,我们却用了3个多小时,尤其是永靖到康家崖的路段,山高路险,宽不足7米的车道顺着大山 盘旋延伸。由于年久失修,路面上坑坑洼洼,司机党小荣始终精神高度集中。等采访组抵达漳县,已是晚上10时。大家顾不上吃饭,找了一个小网吧,发出了兰渝 行系列报道的第一篇稿件《风雪永靖行》。

“文县人之所以这么穷,最根本的原因就是交通不便。我最大的愿望就是在我去世前能在文县坐着火车回一趟南方老家。” 花甲之年的原文县人大常委会主任龚怀德的一番话强烈地刺痛了蔡天鹏。“文县人民一听说要兴建兰渝铁路,心情都格外激动,他们纷纷提出,要像当年支援抗美援 朝一样,支援兰渝铁路建设,让火车早日开到家门口。”

虽然去之前早有心理准备,但沿线的所见所闻仍然让蔡天鹏很吃惊。“交通环境确实很糟糕。”

山路崎岖,路险难走使采访过程一波三折。而稿件必须按时发回,逐天见报,这对鑫报年轻的记者和编辑们都是一个严峻的考验。“不是在路上,就是在农户 家,或是在网吧写稿……前方的记者在分秒必争。而等稿‘下锅’也一度让后方的编辑部非常头疼,经常是到了晚上10点之后,才得到前方采访的信息。抓狂成了 编辑部的家常便饭。”当时参与兰渝行报道编稿的编辑马国权说。

一条铁路

系着贫富命运的两面

3月22日上午11时,采访组抵达岷县梅川镇。

恰好是星期二赶集的日子,镇子上到处是来自四里八乡赶集的老乡。集市上最具特色的是当地出产的各种药材,有黄芪、当归、党参等等。 在蔡天鹏的印象中,中药材的价格是非常昂贵的,可是老乡的报价,让他大感意外,“一斤上好的干黄芪,价格只有2元,而那些黄芪苗,每斤价格只有2角,如果 要得多还可以更便宜。也就是说二十斤黄芪苗才能换上一碗牛肉面。”

梅川镇是一个当地药材比较集中的集散地。但是,由于交通闭塞,信息不畅,那里的药材大多数是等待外地药商前来收购。一位经营药材生意的王先生说,药材 品质非常好,是南方市场的抢手货。药贩子在岷县的收购价格仅为每公斤5元左右。但是在广州药材市场,岷县干黄芪的销售价格是每公斤30元左右,这些药贩子 就是利用当地交通落后,信息闭塞的弱点,大发暴利之财,而损失最大的,是那些辛苦一年的农民。

时任岷县副县长的李作明指出,交通成了影响岷县发展的最大瓶颈。他透露,曾有一位香港老板要来岷县搞房地产开发,可第二天一看这里的路,就再不来了。 “ 如果兰渝铁路修通了,可以每年给岷县人民增收10亿元。到那时,地处大西南和大西北交界处的岷县就可以重现古代茶马互市的热闹场景了。 ” 李作明振臂呼吁。

采访过程中,沿途来自百姓和官方的呼声让蔡天鹏陷入沉思。而一组数据更让他揪心,从兰州出发沿国道212线至四川省、重庆市途经的25个县(市、区) 里,国家和省级重点扶持的贫困县竟多达17个,至今仍有上千万人口生活在贫困之中。为什么呢? 是这一带的矿产和地上资源贫乏,自然条件恶劣吗?不是!甘肃的文县、岷县、宕昌被誉为中国药材宝库,仅陇南一个市名贵药材就达300多种,产量占全省的 70%;川北各县区是全国重要的粮、果生产基地;水利资源在全国名列前茅;蕴藏着青石矿、亚洲储量第一的金矿、全国储量第二的铅锌矿等数十种矿藏。那么, 为何这一带经济的发展滞后,人民生活同发达地区拉开了很大的距离呢?最后,他在时任陇南市委常委、常务副市长肖庆平那里得到了答案:穷困,源于交通!

鑫报丈量一条动脉走势

从2005年3月21日起至4月16日,鑫报记者行程3000多公里,沿着国道行走在兰渝铁路沿线地区。在此期间,鑫报陆续刊发了《“兰渝”线每年给 岷县增收10亿元 》、《兰渝让亚洲最大金矿有了“脚” 》、《兰渝给“陇上江南”带来财源 》、《文县人民只盼家门口火车响 》、《兰渝:一条快捷的黄金大通道》、《比兵马俑更珍贵的文物无人开发 》、《连接西北西南经济的纽带 》等数十个版面的大篇幅稿件。开省内外媒体先河,第一次将兰渝沿线地区发展和当地人民生活的现状详尽地呈现出来。

“采访扎实,报道真实生动。”这是此次兰渝行沿途老百姓以及县市党政领导的一致感受。

广元市副市长李文元表示,“这是一份报纸的社会责任感,希望通过鑫报的报道,让更多人了解兰渝。”

在四川省苍溪县,兰渝铁路协作会秘书长赵均国接受采访时说,甘肃的媒体来四川采访兰渝铁路,真让他想不到……他认为,鑫报的此次报道,有助于让社会更 加了解这一带的情况,加深兰渝沿线的知名度。为这里的经济发展做了一次好的舆论宣传。同时,也客观地反映了当地交通的现状,让整个社会了解到这里交通困难 的实情。

2008年4月1日,当时已是鑫报时政部副主任的蔡天鹏得知“兰渝铁路有限责任公司即将挂牌成立”的消息后激动不已。这个消息登在了次日鑫报的重要版面上。

媒体应该是一个建设者

“可以说,在鑫报之前,全国没有一家媒体系统地报道过兰渝铁路。鑫报率先提出了整体思路,是第一家派出记者把全线走完的媒体。现在在百度上搜“兰渝铁 路”,发现7年前鑫报的报道仍然是目前对兰渝铁路最系统最全面的报道。这一组稿件体现了2005年时鑫报对大局的判断,是一次大视野大角度的策划。” 鑫报总编辑杨重琦指出,从创刊以来,鑫报就和本土其他都市类报纸有着不同的认知:媒体不仅仅是个记录着,是个批评家,而更应该成为一个建设者。

当时,刚好处在中国加入WTO不久和开发大西北的这个过程中,我们认为,兰州对大西北来讲是一个桥头堡,这不光是因为它的军事地位,还有它的经济地 位。兰渝铁路则是提升兰州战略地位的一个重大项目,鑫报记者兰渝行的目的就是为了展现真实的兰渝线民情,以促成这条铁路尽快上马。 孙雅彬 撰稿

(责任编辑:鑫报)