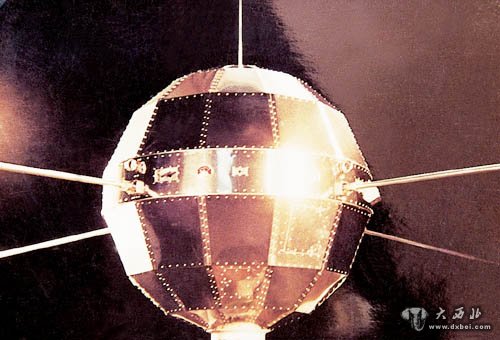

中国第一颗人造卫星

早在五十年代中期,针对当时的国际形势,党中央、毛泽东站在维护国家利益和世界和平的战略高度,决定自力更生,研制原子弹。其后,又本着积极防御的策略,进一步自行研制导弹和人造地球卫星,统称为“两弹一星”。

为了搞原子弹和氢弹,中央成立了二机部。导弹是国防部五院(后为七机部)负责,中国科学院按中央确定的“大力协同”精神,主要承担原子弹和导弹研制中一系列关键性的科学和技术任务,包括理论分析、科学试验、方案设计、研制以至批量制造所需的各种特殊趔材料、元件、仪器、设备等。人造卫星在国防科委的统一组织下,由中国科学院负责整体系统地技术抓总,并负责研制卫星本体,七机部负责运载工具,科学院和四机部共同负责地面测控系统。

于是,“两弹一星”的研制在党中央的直接领导下进行。当时,新中国诞生不久,工业化的建设正在开展,科研力量薄弱、生活条件艰苦。在这样的情况下,一批从国外回来具有高度爱国心的科学家,怀着为国家富强而献身的精神,投十到“两弹一星”的研制工作中去。争取外援主要是指苏联答应帮助我国建一个7000千瓦的实验性原子能反应堆和一个浓缩铀厂。然而到了1960年 我国与苏联社会主义式的同志感情,终于在另一种更为强大的情感之下破裂了。苏联单方面撕毁协议撤退专家,关键性资料没有了,搞原子弹所需要的浓缩铀的提炼成为亟待解决的最大难题。1963年,中国第一颗原子弹理论设计方案按预定计划诞生, 当时37岁其后被誉为“两弹元勋”的邓稼先被历史选定为中国第一颗原子弹的理论设计负责人。他领导的理论部和实验部、设计部、生产部并称原子弹研制中的“四匹马”,他们以卧薪尝胆般的中国式激情承担起一个民族自立自强的艰苦使命。与此同时,邓稼先的前辈钱三强、王淦昌、彭桓武、郭永怀等着名学者,与朱光亚、周光召、陈能宽等一批才学超人的同辈形成一个更为强大的阵容,克服三年困难时期国际国内形势的巨大压力和重重困难,为“两弹”的研制做出了开拓性的贡献。

1964年10月16日15时,中国第一颗原子弹爆炸成功。1966年5月12日,中国两次成功地进行了含有热核材料的原子弹试验,氢弹的试验已箭在弦上。1967年6月17日,大西北沙漠深处试验场地上空出现了一个白色的圆柱体--这就是中国的第一颗氢弹,在湛蓝湛蓝的天空中被高速飞行的飞机抛出,瞬间便出现一个夺目的亮彻天宇的白光,俄顷便散开片灿烂的光海。这一刻照出了中国科学家将祖国利益看得高于一切的无私而深切的爱。正是在这“爱”的支撑下,他们面对史无前例的“文化大革命”强加在他们身上的屈辱,经受住了严峻的考验,使我们中国从原子弹到氢弹成功爆炸的时间只有两年零八个月。这在全世界来讲时间也是最短的。

为使原子弹和氢弹充分发挥威力,只有靠导弹发射才能如虎添翼。早在1960年,我国通过实施着名科学家钱学森提出的火箭喷气技术即导弹技木,研制的第一枚导弹发射成功。虽然它由于射程太短无法用来发射原子弹、氢弹,但它的意义在于开创了我国武器装备的新纪元。其后经过不断的攻关试验,通过解决高能炸药问题妥善地实现了两弹结合,也就是导弹装上原子弹、氢弹,就成为战略火箭,就是带有核弹头的战略导弹,更为重要的是它为成功地发射“人造卫星”奠定了坚实的基础。人造地球卫星的研制是与“两弹”的研制同期进行的,我国科学家早在1958年就提出“上天、人地、下海”全方位开发资源,加强海防和空中打击力量的战略防御计划。当时中央决定以科学院为主搞人造地球卫星,并且批准拨专款2亿元人民币,成立了“581组”和三个设计院,后又在北京建立高空模拟实验基地,就是卫星上天后仪器怎样运转,在地面真空条件下,所有仪器、生物等要先进行实验。尽管遭遇了三年经济困难,但卫星的研制工作不仅没有停止,而且在搞卫星控制、能连续通讯等方面取得了突破性的进展。当科学院的卫星研制基本完成时,“十年动乱”开始,一大批科学家罹难,少数尖端武器科学家得以豁免,卫星的研制作为政治的象征受到了特殊保护,于是我国的第一颗人造地球卫星在经过近十二年的努力后,终于在极左路线发展到登峰造极的1970年4月24日在酒泉卫星发射场发射成功。这无疑是世界科学发明史上的一大奇迹。

为了逼近历史的真实,我们不妨对五个国家发射第一颗人造卫星的简况做一个比较:苏联--发射时间1957年10月4日,卫星重量83.6公斤;美国--发射时间1958年1月3 1日。卫星重量8.22公斤:法国--发射时间,1965年II月26日。卫星重量38公斤;日本--发射时间1970年2月1 1日,卫星重量9.4公斤;中国一-发射时间1970年4月24日,卫星重量173公斤。显而易见,我国卫星的重量超过了上述四国卫星重量的总和,且发射精度超过了美国的“雷神--德尔塔” (中国卫星入轨偏差仅3公里,美国卫星却达22公里)。当然,仅凭这些还很难判别卫星的孰优孰劣,但我国科学家在极不正常的年代里完全靠自己的力量研制成功“两弹一星”,显示了中围科学家忍辱负重、发奋图强的民族精神,充分体现了中华民族不可战胜的强大力量和意志。