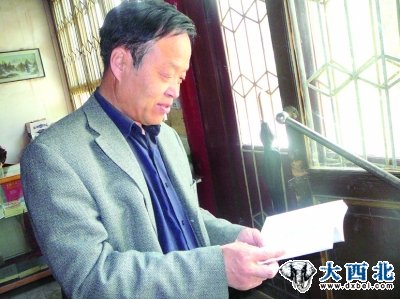

文史专家黎大祥讲李蕴芳

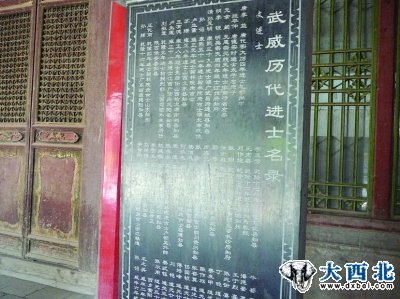

文庙进士碑上李蕴芳“榜上有名”

提起文字狱,人们就会想起那句有名的惹祸诗句“清风不识字,何故乱翻书”。清朝时期的文字狱,想来空前绝后,登峰造极。不仅砍掉了许多诗人文人的脑袋,还消灭了众多文人骚客的才情意志,甚至给后来的传统文化学者戴上了精神枷锁,导致中华民族一度时期人才凋零、文治废弛。

清朝时期,祸及武威知识阶层的“文字狱”恐怖事件,莫过于清代乾隆二十年(1755)李蕴芳诗案。近日,武威市文史专家李林山对清代狱档进行解密,揭开了乾隆年间武威文字狱风波——

武威籍大诗人李蕴芳

根据乾隆时期《军机处档》263卷载:乾隆下旨,以“李蕴芳实可恶”为罪名,在当年立秋日,斩首于北京菜市胡同口。陕甘总督刘统勋在这一年的三月至五月,用了50多天时间,出动千名官吏,严查武威境内知识阶层300多人;凡民间藏有李蕴芳八股文章、诗歌、书札者,一律上缴。稍不就范者,轻者枷拿锁绑,重则上刑桎板。一时间,武威境内风声鹤唳,哭声遍野。

那么,这位武威籍诗人李蕴芳究竟惹下了什么样的大祸?他究竟是怎样的一个读书人呢?

说到这里,就不得不提起民国总统徐世昌。民国总统徐世昌是一个军阀,同时也是清末民初著名的文人。他在给袁世凯当国务卿的时候,为了笼络清末知识分子,在其门客、幕僚的协助下,将清代以来名家名篇汇编为《晚晴簃诗汇》,成为一部影响力经久不衰的清朝诗歌总集。在这部诗集中,就收录了李蕴芳的6首诗作。

这6首诗之所以能流传下来,也是沾了“文字狱”的光。作为“罪疑”的证据,被江西巡抚胡宝泉搜查出来,解送京师,上达乾隆阅处。李蕴芳33岁的人生经历中,创作时间长达18年,作品多达2000多首(篇),大部分定稿藏在武威老家。乾隆二十年四月,李蕴芳被枷锁入京,情急之间,贿通狱吏,写信给武威一位姓胡的同学,嘱咐他将家中所有诗稿、信札烧毁。清代武威籍杰出诗人李蕴芳呕心沥血创作的大量奇逸、劲崛的诗歌作品就这样永远消失了。

乾隆死后多年,李蕴芳的亲友偷偷搜集散佚在各地的诗歌作品,编为《醉雪庵遗草》,在武威民间私下传阅。清朝灭亡后,才公布于世。现有手抄本,收藏于甘肃省图书馆。而《醉雪庵遗草》中的诗歌作品,大多是李蕴芳早年练笔或应酬、赠答的艺术性不高的“次品”。1916年,武威著名文人、库车县长段永恩将《醉雪庵遗草》中部分相对优秀的作品筛选出来,同另一位嘉庆时期武威籍诗人郭楷的诗作合辑,刻版印刷,定名《姑臧李郭二家诗草》。

倍受“天下第一诗人”的器重

雍正元年(1723),李蕴芳出生于武威城区一书香之家。父亲虽是大商人,却是当时武威有名的史学家,民间称为“万宝全书”,同武威名士苏景、李万仓、王化南等有交往。

雍正、乾隆时期,武威文史考据学兴盛。苏景自中进士、授山西文水知县后,与上官不和,辞职归乡。恰郧阳总兵李万仓归老故里,两人遂交游。苏景长的五大三粗,李万仓则仙风道骨;苏景好言农事,李万仓则好谈文史。城里大户办喜丧事,苏、李二人必坐上席。席上,李万仓纵横文史典故,苏景沉默寡语。民间传有笑话:“苏文不文,李武不武。”李蕴芳的父亲和李万仓是本家,他虽然是商庄大掌柜,却喜订补佚史,武威秀才们都喜欢到李府请教学问,李父也好为人师,来者必悉心解答。可见,在那样的年代,连商人、武夫都饱读史书,武威“书城不夜”之誉见乎一端。

李蕴芳自小就受到良好的家学教养,少年时期即以学识出众享誉城乡,15岁考中秀才。在父亲的影响下,他也开始了诗歌创作。乾隆七年(1742),江西人胡中藻出任陕西学政。八月,令陕西、甘肃二省秀才赴西安贡院进行“岁考”。李蕴芳和武威秀才们结伴来到了西安。

胡中藻是雍正、乾隆时期全国著名的大诗人,曾有“昌黎再生”的褒称,常以天下第一诗人自诩。他是清代著名的首辅内阁大学士鄂尔泰的得意门生,以内阁学士身份襄助鄂尔泰,属于实权新贵。胡中藻素来重文学,此科“岁考”就出题为《黄河赋》,要求秀才们文与史、今与古并重,写一篇赋体骈文。阅卷时,胡中藻看到李蕴芳的卷子,拍案叫奇,爱不释手。尤其是辞藻华美、骨格清越,实为一等佳作。只是另有陕西秀才曾国英在赋文的史学修养上略胜李蕴芳一筹,胡中藻思之再三,判取李蕴芳为第二名。李蕴芳一举成名,士子们羡称他是“西北第二秀才。”

李蕴芳儒雅倜傥,口齿伶俐,胡中藻在“岁考”结束面见李蕴芳时,深深喜欢上了这个才华横溢的青年。巧合的是,两人的诗歌美学观点一致,都以韩愈为诗尊,倡古文,营奇象,用硬韵,追求超迈、高远的艺术风格。这年秋,李蕴芳基本逗留在西安胡中藻寓所,跟胡中藻学习诗法。他归乡时,胡中藻给时任甘肃按察使鄂昌写了荐信,李蕴芳路过兰州,又与喜欢诗歌的鄂昌诗酒唱和,成了朋友。乾隆八年(1743)春,胡中藻特意到凉州府视学,来到武威亲自主持“府考”。

祸起“鄂张党争”

武威史料记载:胡中藻到武威后,发现武威的秀才们都以李蕴芳所写文章为范文,熟练背诵,因此,就选拔李蕴芳为乾隆八年凉州府“府试”的“优贡”。其实上,凉州府5县近400名秀才,经过严格考试,产生了两个“优贡”解额。第一名是杨鹏举,第二名是李蕴芳。按常规,凉州府“府考”,每隔几年只能产生一个“优贡”,必须是第一名。胡中藻破例取了两个“优贡”,无形中就占了其他州府的“解额”。但现在第一名成了杨鹏举,要想让李蕴芳当“优贡”,胡学政只能另增一个“解额”。从这个科考常识看,胡中藻为栽培李蕴芳的确是费了心。这件事使李蕴芳对胡中藻充满了感激之情,“引为知己”,从此,紧跟胡中藻入仕,不知不觉就卷进了“鄂张党争”的旋涡。

“鄂张党争”是怎么回事呢?“鄂”即满族首辅大臣鄂尔泰,字毅庵,姓西林觉罗氏,满洲镶蓝旗人。历年兼任军机大臣、领侍卫内大臣、议政大臣、经筵讲官,管翰林院掌院事,加衔太傅,国史馆、三礼馆、玉牒馆总裁。他是雍正、乾隆年间满族官员的党首,门生如云,相互荐掖,权倾朝野。“张”即张廷玉,安徽桐城人,是大学士张英的儿子。康熙三十九年(1700年)进士、直南书房,后来也做到保和殿大学士兼吏部尚书。这个人既有文采,又很机警。在雍正帝召见他时,问起当时各部、院大臣和他所属下的司员、胥吏的姓名、籍贯及中试的科目先后,他都能详细回答,毫无差错。张廷玉又善于窥测皇帝的意向,每办一件事都能迎合皇帝的意图,所以雍正对他言听计从。后来,鄂尔泰和张廷玉二人又同入军机处办事,每人手下都有一帮亲信的人,渐至“门下士互相推奉,渐至分朋引类,阴为角斗。”在朝臣中形成鄂、张两党,互相攻击。到了乾隆初年,“鄂张党争”已到水火不容的空前紧张状况。

李蕴芳被胡中藻带到北京,经鄂尔泰多方照顾,当上了满洲旗学的教习。满洲旗学是培养满洲贵族子弟的学校,他们要学习汉文化,朝廷特意从全国挑选优秀人才来担任教习,因此,李蕴芳的初仕职务,看似卑微,实际相当重要。事实上,他成了鄂氏家族联络满洲贵族的“眼线”。岂料好景不长,乾隆十年(1745),鄂尔泰忽然病逝了,享年66岁。鄂党领袖一死,张党顿时得势,鄂党遭到了残酷的迫害。

李蕴芳因落籍北京,乾隆九年到十五年期间,他参加了甲子、丁卯、庚午3场顺天府乡试,虽然每次考得都很好,但由于张党从中作梗,李蕴芳始终跨不进举人身份的门槛。乾隆十五年(1750),张党领袖张廷玉遭到乾隆帝贬斥后赋闲在家,张党走向没落。乾隆十七年(1752),李蕴芳终于迎来了自己科举的出头时日,这一年的春季,他参加顺天恩科乡试,中了举。到了秋天,参加会试,中了二甲第33名进士。

李蕴芳为《坚磨生诗钞》写跋语

李蕴芳考中进士后,未参加翰林院庶吉士的馆选考试。北京城中鄂党纷纷出面,为李蕴芳的仕途说项,不久,吏部任命李蕴芳赴江西候补知县。此时的江西巡抚正是鄂昌,而李蕴芳出仕江西,无疑是鄂昌等人暗中活动的结果。这年冬天,李蕴芳兴冲冲赶往南昌,连日受到鄂昌盛宴招待,其眷顾之隆,震动江西。不几日,即实授石城知县。

谁知就在这节骨眼上,鄂昌却因“申奏不实”,被张党揪准了小辫子。乾隆大怒,罢免了鄂昌,罚往新疆充军。新任江西巡抚胡宝泉一向仇视鄂昌,他一到任上,即着手打压鄂昌的党人势力。乾隆十八年(1753),胡中藻的父亲病逝,因“丁忧”辞去京城官职,匆匆赴老家江西新建县奔丧。在居丧期间,李蕴芳多次登门看望老师,诗歌酬唱赠答。回石城后,两人书信往来,关系尤为亲密。次年,鄂昌再度崛起,成为甘肃巡抚,李蕴芳、胡中藻等人又同鄂昌书来信往。

鄂张党争引起了乾隆帝的极大不安和猜忌。鄂昌曾极力推荐李锡泰为广西巡抚,乾隆召见李锡泰时,李痛贬广西前任巡抚托庸是恶吏,却连口夸奖鄂昌,这种朋党间毫无原则的褒贬令乾隆十分反感。鄂党人物梁诗正从兵部尚书任上被罢免,胡中藻等立即纠集本党官员对张党人物汪有敦进行弹劾、攻击。乾隆帝愤恨地说:“徇情曲庇,即是党援门户之渐。昔皇考洞悉此等陋习,大加振刷。如查嗣庭、吕留良诸案,实足以挽颓风而励名教。”他决定借机一举铲平朋党之风。

恰在这时,胡中藻雕版印刷他的诗集。门徒张开泰出资,鄂昌作序,李蕴芳点校,还写了跋语。就这样,一本在乾隆年间影响力极大的诗歌集《坚磨生诗钞》出版了,朝野争阅,乾隆帝也得到了一本。胡中藻诗法韩愈,用语险奇,善于从古文中化取典故,推陈出新,风格清新,确实不失为乾隆年间诗坛大家。可是,乾隆帝在阅读他诗歌时,却望文生意,称“悖逆讥讪之语甚多”,要严办胡中藻。

“文字狱”祸及武威

乾隆二十年(1755)三月,乾隆帝在谒陵返京途中,入住韩村行宫,突然颁谕批驳《坚磨生诗钞》,认定“悖逆之词连篇累牍”,其罪恶大大超过了前朝查嗣庭、吕留良案。其中“悖逆”诗句有50多处,主要有:1,诋毁本朝。《坚磨生诗钞》称“一世无日月”、“又降一世夏秋冬”句,被认为是喻清朝不久又要被另一朝代所取代。《坚磨生诗钞》有“一把心肠论浊清”之句,因“清”前有“浊”字,被认为有意诋毁。2,“谤及朕躬”。《坚磨生诗钞》中“老佛如今元病病,朝门闻说不开开”两句诗,被认为讽刺乾隆的朝门不开(不理朝政)。又如《坚磨生诗钞》中的“那是偏灾今降雨,况如平日佛燃灯”,被认为是诽谤乾隆赈灾、恤民如“佛灯”之难遇。3,个人怨怅之语,重点有“得免我冠是出头”、“直道恐难行”等句。另外胡中藻在广西任学政期间所出试题中含讥讪之意,如《论语》题:“鸟兽不可与同群”、《易经》题:“乾三爻不象龙”等。乾隆下令将胡中藻提拿解京“交大学士九卿翰林詹事科道公同逐节严审,定拟具奏”。胡中藻81岁的老母、14岁的女儿、3岁的孙子和弟弟等家属均被关押在省城南昌的监狱中,其家被抄,资产被没。

早在二月,乾隆帝就密谕广西巡抚卫哲治:“将胡中藻任广西学政时所出试题及与人唱和诗文并一切恶迹,严行察出速奏。”卫哲治查出胡中藻曾出试题及唱和诗36首与在陕西时诗文一本奏呈。唱和诗赠答者主要是鄂昌和李蕴芳。乾隆认为,治胡中藻罪必须要查鄂昌。三月初二日,乾隆帝密谕协办陕甘总督刘统勋,乘鄂昌去安西之际,亲往兰州鄂昌抚署,“将其与胡中藻往来应酬之诗文、书信,严行搜查,并其与别人往来字迹中有涉讥刺嘱托者,一并搜查封固,差妥人驰驿送来”,并严示“不可预露风声”。刘统勋搜查得非常严苛,连鄂昌家妇女的化妆匣都不放过。经查,发现了许多鄂昌与李蕴芳的书信,其中,有些是李蕴芳拜托鄂昌照顾武威老家同学、亲友的书信,有些是鄂李二人的和诗。当然,大量的“证据”还是胡、鄂二人书信。

乾隆帝看了江西巡抚胡宝泉上的奏折,认为李蕴芳不但是胡中藻的嫡脉亲信,助恶为虐,而且竟敢“以检验为苦,反复嗟怨。”不由勃然大怒,痛斥李蕴芳“甚属狂悖”,决定另案重办。四月,乾隆颁谕最后裁决:胡中藻斩立决(诸臣会审原拟凌迟处死),以惩一儆百,杜绝朋党之弊,“为大官植党者戒”,胡中藻家属免缘坐;其实产折银8047两,除留100两供其母养老,其余没收,用于地方公益事业。鄂昌被押来京后,经大学士九卿严审,“低首无辞,惟称万死”。乾隆帝“从宽赐令自尽。”

胡中藻、鄂昌死后,乾隆帝对涉及诗案的其他人员“俱着加恩,一概免其查究”,独对李蕴芳下谕严办,对江西巡抚胡宝泉说:“该抚见以贪婪题参革职,俟审拟到日,再降谕旨。” 李蕴芳遂从南昌监狱被解交京城。

五月以后,为给李蕴芳定实罪名,朝廷在甘肃和江西两地搜查李蕴芳书信、诗歌。不久,乾隆帝下了“李蕴芳实可恶谕”,定立秋斩无赦。33岁的李蕴芳就这样成了朋党之争的“替罪羊”,以“检验为苦,反复嗟怨,甚属狂悖”的罪名被处死了。

李蕴芳之死,震惊西北。武威士子们恐遭连累,把李蕴芳八股范文和诗歌作品悄悄烧毁;地方官又把李蕴芳留在莲花山、文庙及其他名胜建筑上的题匾全部涂抹或销毁。李蕴芳家族逼迫外迁往南山(今祁连山冷龙岭段一带)。以至于到了乾隆甲午陕西乡试,武威士子们竟然不敢去西安参加考试,几年后的丁酉陕西乡试,武威士子们也榜上无名。乾隆中后期近40年,武威的文学滑入了低谷。

李蕴芳存世诗歌中被强加的罪名

放漏舟滩入七里濑

岩溜蓄清响,樵风振林樾。

挽棹沿洄溪,冈峦瓦错硉。

白石激幽濑,苍崖露峭骨。

天宇回生光,日华翻勃窣。

漩洑曲埼通,周鉴穷检括。

硖高秋气鲜,交疏锦绮缀。

蔓藻澹芳流,粼粼漱玉活。

澄渊理不违,得趣兴超忽。

侧闻羊裘翁,高卧掔江月。

罪名:命官敢怨己“穷检括”,羡“羊裘翁”是何居心?

灵溪泛看月至广信

云净天高气肃清,青枫渔火光冥冥。

放舟遥傍曲溪行,万里江空孤月明。

一重一掩东陵树,凄凄正对开舲处。

夜深浪静声不闻,独掔瑶华吸风露。

罪名:咒祖宗寝陵“一重一掩”是何居心?

夜泊衢州

水木肃清夜,江空人独行。

渔镫穿苇乱,山月落船明。

角动严城闭,滩回宿鸟鸣。

秋风琴鹤里,仿佛听遗声。

罪名:当今圣明天下,角动城闭,唯恐不乱。

夜抵丹阳

天空迟暮色,烛小掩余辉。

村杵犬虚吠,野田萤乱飞。

孤光生水阁,残月上江扉。

犹有风潭外,渔人守钓矶。

罪名:烛小谐主小,谤讪。

广陵寄兴

画阁珠帘隐暮霞,江南江北此繁华。

心伤词客《芜城赋》,坐引清光浣女纱。

楼外有谁歌《水调》,人间无种补琼花。

薰风烟月家家醉,啼彻官桥万树鸦。

罪名:琼花,实京华也,可恶。

闻笛

玉笥洲边月影微,清音何处破烟霏。

欲摧山石疑蛟语,忽落江风见鹤飞。

叶响枫林兼断续,霜明渔火乍依稀。

离思此日论飘泊,辛苦南征不得归。

罪名:辛苦南征,怨望可恶。

(责任编辑:鑫报)