甘肃民间木偶艺术

黄河如带穿城而过,地处丝绸之路要冲,黄河文化与丝路文化贯通交集,使兰州民间文艺显现出鲜明的地域特色。民间文艺被郑振铎称为“俗文学”.俗与雅相对,即诞生了兰州民间本土的、乡野的、口头的、接地气的、喜闻乐见的文艺形式。借用兰州金天观(今工人文化宫)一句对联:“俗到家时方为神”.正因为如此,诸如流传不衰的太白泉传说,震天撼地的太平鼓,古典奇特的太符灯舞,别具一格的马社火,万众仰望的高高跷,吸人眼球的硬狮子舞和道台狮子,原生态的皮影木偶戏,妙趣横生的猜谜语,堪与敦煌曲子词相媲美的兰州鼓子词,令游客驻足抄写的楹联,一唱众和的秦腔自乐班等异彩纷呈的民间文艺,活灵活现地呈现了黄河民俗风情,生动诠释着兰州精神,是传承中华文化的“活化石”及珍贵的非物质文化遗产。

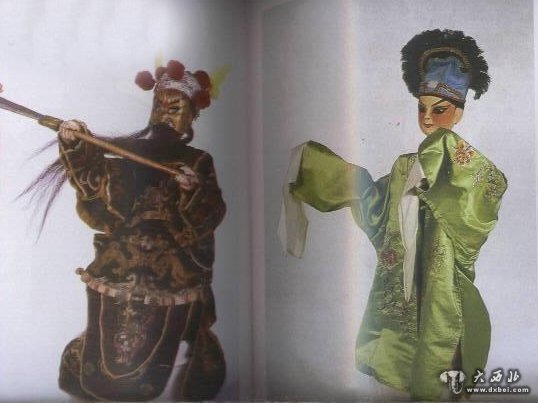

木偶戏

榆中木偶戏,榆中木偶的头部用泥捏成,故也称“泥头子”,也叫“肘虎子”.用木头、泥土雕塑成像,画上脸谱,穿上戏装,四肢拴上拉线,演出时配以音乐,由演员在幕后一边操作,一边演唱。清末民国以来,兰州地区流行木偶戏,在农村尤为活跃。据丁述学《榆中的木偶戏》一文中记载,1949年前,榆中地区的庙会、赛神会和山会等民间传统文化活动,基本上是木偶戏的天下。

木偶戏以擅长表现故事情节出名,流传下来的有八十多本。与皮影相比,木偶戏的演出不受时间限制,戏班演职人员精干,戏箱造价低, 演出费用少,舞台由戏班自带(栽几根木桩,围一圈布帘即可开台),所选戏场能容纳较多的观众,因而广受群众欢迎。

榆中木偶戏班社建制和皮影戏差不多,由文乐队、武乐队和提线(演员)组成,一般是十四五人。木偶戏语言对白以陕西方言为主,唱腔以秦腔为主,有时也唱榆中地方小曲。在榆中当地活动的木偶戏班有来自陕西的艺人,也有本地的后起之秀,因此,榆中的木偶戏既有明显的陕西风格,同时也不失浓郁的榆中本地特色。

目前,榆中的木偶戏箱只有庙儿沟村的一副,挑线艺人只剩下吴耀庭和丁积朝,已无法再组班演出,木偶戏在榆中有濒临灭绝的危险。

苦水木偶戏,明初随着山西、陕西的大量移民迁入,木偶戏也随移民传到了永登苦水地区。

起初,木偶戏主要是在田间地头、人家院落和婚丧嫁娶时,以清唱的形式出现,经过多年的探索和创新,逐步形成了一定规模的小型戏班,清朝中期以后得到了较大发展。 当时一个戏班人数已有十人左右,大多是木偶和皮影兼而有之。民国末期,苦水比较出名的戏班有王增邦、王久祯、施统昌、施基昌、王培德、王培元、苗高墉等,他们都有自己的木偶戏箱和皮影戏箱,一般白天唱木偶,夜晚唱皮影。

木偶虽没有面部表情,只能眼动嘴动,但喜怒哀乐全凭形体动作也能表现。苗高墉以生、旦、净、丑各种戏剧人物都肘(举,表演)得好而出名。他技艺娴熟,表演时控放自如、得心应手,无论提袍甩袖、吹胡瞪眼,还是耍刀弄枪、翻转武打,动作都灵活利落。在1958年全省木偶戏会演中,苗高墉表演的《花园游春》曾荣获二等奖。

苦水木偶戏主要表演的是连台戏,如《封神演义》、《三国演义》、《水浒传》等,唱腔以秦腔为主,剧目丰富,器乐、伴奏悦耳动听,服装艳丽,别具特色。

永登皮影

皮影在永登地区已流传了两百多年。据《永登县志》“秦腔传入永登约在清道光年间,略晚于木偶皮影戏”的记载,说明至迟在道光之前皮影已传入了永登。到了咸丰年间,在地方乡绅的支持下,永登皮影戏得到了很快发展,至1949年全县已有二十多个戏班,分布在永登的大通河、庄浪河、秦王川地区。这些戏班多由民间艺人组成,逢庙会、节日、祭祀活动进行演出,白天唱木偶,晚上唱皮影。

永登皮影戏的布景、道具和影人都是用驴皮或牛皮加工刻成,其造型近似剪纸艺术。其中的影人体型比例夸张,头大身长,手臂过膝,着色鲜艳,对比强烈。男影人眼大额高,女影人眉弯眼小;影人的通天鼻子、樱桃小口刻制得无不细致入微、栩栩如生。影人的躯体共由五大件、十二小件组成,表演时可按剧情需要调换增减。挑线把式表演要眼疾手快、自唱自挑,一个平面影人能表现出正、侧、仰、俯等多种角度的表演。皮影形象虽为侧影,但给人以“曲从口出,动自其身”的艺术感受,表演者“一口说唱千年事,双手对舞百万兵”,将剧情演绎得淋漓尽致。

永登皮影戏的唱腔多以秦腔为主,另有眉户、苦水下二调及小曲、小调为辅,富有地方风情。其表演剧目众多、题材广泛,是当地传统民间艺术的瑰宝。1958年甘肃省全省木偶戏会演中,永登大同镇王万钟表演的皮影戏《麒麟送子》获一等奖。近年来,随着现代影视技术的发展,皮影戏这一传统的表演艺术形式日渐衰微,现仅存龙泉镇童家窑村王万钟之子王德胜一家戏班尚能演出。

永登皮影因其制作独特,唱腔优美,艺术性强,2006年被甘肃省人民政府批准列为省级非物质文化遗产保护项目。

自乐班

“自乐班”是兰州民间喜好秦腔艺术的群众自愿结合,自备乐器,在茶园、公园、广场等地演唱的团体。民国时,一些菜贩、商贩及市民已组成自乐班。相比较戏曲票友,自乐班更显大众化、自由化、民俗化。改革开放以来,自乐班活动场所扩大到南滨河路老年公园、市民广场和五泉山公园等公共场合,每天都能吸引很多市民前来听戏消遣,获得精神上的娱乐享受。

兰州自乐班规模大小不一,小的只有板胡、响板等几样乐器伴奏,演唱者站着来上一段,只图自己尽兴,不在乎是否有观众。规模大一点的自乐班行当齐全,生旦净丑各类角色都有,设施设备也很齐全。自乐班活动的流程都是事先计划好的,成员之间分工合作,有携带乐器的,有负责找场地的。搭建好临时戏台后,演员便先后登场亮相,接连演绎一折折人间悲欢离合的唱段。登台的演员虽不是科班出身,但都具备一定的表演功底,不乏才艺出众者。自乐班平时主要表演清唱段子或者折子戏,遇到节庆日则唱全本大戏。观众们则自备板凳或马扎,听到兴奋处则大声喝彩,场面热烈。随着时代进步,许多自乐班都自备了音响设备。表演内容不再仅限于秦腔,还增加了流行歌曲的演唱。

自乐班作为兰州民间自发的一种文化现象,引起了媒体和社会各界的普遍关注。在高度信息化的今天,爱好者还把自乐班搬上了网络,并倡议成立“中国秦腔俱乐部兰州戏迷自乐班”,制定了《秦腔自乐班班规》,力图把这一民间艺术形式引上比较规范的道路,不断推进兰州民间文化的健康发展。据《兰州民俗风物》